來源:聰明投資者

今天又是一篇大部頭,反覆看了三遍。

素有「世界級偉大公司收集者」之稱的詹姆斯·安德森在2019年親筆撰寫的一篇雄文——《格雷厄姆還是增長?》(Graham or Growth?)

安德森開篇寫道:「我們需要更清晰地闡釋『高增長投資』的底層邏輯,同時對股票市場運行中那些有害的刻板觀念提出質疑。這篇文章,正是我爲此所做的一次嘗試。」

安德森開篇寫道:「我們需要更清晰地闡釋『高增長投資』的底層邏輯,同時對股票市場運行中那些有害的刻板觀念提出質疑。這篇文章,正是我爲此所做的一次嘗試。」

詹姆斯·安德森畢業於牛津大學歷史系,後赴意大利和加拿大進修,並於1982年獲得國際事務碩士學位。1983年加入柏基(Baillie Gifford),並於1987年成爲合夥人。自2000年起擔任蘇格蘭抵押貸款投資信託(SMIT)的基金經理,從此開啓了他20年的傳奇投資經歷。

在大多數中國投資者的想象裏,安德森是「極端成長」的代表人物,與本傑明·格雷厄姆的價值傳統似乎站在對立面。

但讀完這篇長文,你會發現一件有意思的事:安德森恐怕比絕大多數自稱「格雷厄姆弟子」的人,更認真、更徹底地讀過《聰明的投資者》,也更坦誠地在當下世界裏實踐和檢驗那些經典原則。

如果要給他這篇思考主線找一條主線,大概可以從兩個角度來理解:高成長與價值的分歧,和彼此間真正的共同點。

第一條,是他承認存在,而且正在擴大的分歧。

格雷厄姆的世界裏,企業大多會在起伏之後回到常態:成長股難以長久,超額收益會被競爭、規模報酬遞減和世事無常抹平,所以低市盈率、低市淨率、足夠的安全邊際,是最可靠的起點。

而安德森面對的是另一幅圖景:$微軟 (MSFT.US)$、 $谷歌-C (GOOG.US)$ 、$亞馬遜 (AMZN.US)$、 $Meta Platforms (META.US)$ 、$特斯拉 (TSLA.US)$,包括我們熟悉的 $阿里巴巴 (BABA.US)$ 、 $騰訊控股 (00700.HK)$ ,這些公司在極大規模下依然保持高增長,回報結構更像「冪律分佈」,極少數贏家決定了大部分收益。背後是技術、數據、網絡效應和「規模報酬遞增」的崛起,是知識密集型經濟替代資產密集型經濟。

他並不是說格雷厄姆錯了,而是提示:如果底層經濟結構變了,那麼簡單依賴「均值回歸」「低估值」這套經驗,可能不再足夠。

但第二條同樣重要:在真正核心的地方,高成長與價值本身的分歧並沒有那麼遠。

安德森非常清楚,格雷厄姆真正關心的,從來不是低PE本身,而是:你是不是在誠實地估算企業的長期現金流,你有沒有防範大虧損的意識,你是不是把股票當作企業的一部分,而不是籌碼……這些,恰恰也是他自認必須堅守的原則。

他一再強調自己需要的,是更長的時間視角、更嚴肅的企業研究、更清晰的投資目的感;他讚賞價值傳統對耐心的珍視,對公司治理和資本紀律的敏感,只是反對把它們簡化爲幾條機械的財務指標。

而且,在文章中,他一再引用芒格1996年對於$可口可樂 (KO.US)$的經典構想和闡述,「如果我也能像芒格那樣,講出一個關於1884年可口可樂的成長故事,我會感到非常欣慰。因爲那不正是一種更高級的長期成長邏輯嗎?」

想起《柏基投資之道》作者之一的韓聖海在說到爲什麼柏基能夠踐行長期主義時,他認爲,這背後關乎世界觀和商業模式。世界觀是什麼,是相信科技會重塑世界並改變人類的生活;但同時,現實發展的高度不確定性讓投資面臨巨大挑戰。

在看詹姆斯·安德森很多演講訪談時,這種世界觀如影隨形,and這也是他的「成長投資」與市場中很多同樣標籤的投資方式底層邏輯迥然的地方。

最後再次強烈安利大家,耐心讀完全文。

01、兩種傳統,卻只有一種文獻

「十五年前,當我們首次嘗試探索並解釋我們對「成長型投資」的熱情時,自然而然地想從前輩那裏汲取經驗。然而問題在於,這方面幾乎沒有可供借鑑的文獻。在整個投資經典中,唯一真正倡導「成長投資」的,只有菲利普·費雪(Philip Fisher)1958年出版的《普通股與非凡的利潤》。」

十五年過去了,市場與現實總體上對成長投資者是友善的。但遺憾的是,直到今天,無論在紙面上、網絡上還是播客中,我們仍難找到系統地爲「堅定、長期的成長投資」辯護的資料。投資界似乎普遍缺乏這樣一種態度:當事實發生變化時,應當據此調整投資觀念。

與此同時,「價值終將勝出」這種想當然的信念,依然根深蒂固。而這種價值投資的擁護者,時常流露出某種道德優越感,彷彿成長投資者不過是追漲殺跌的賭徒,缺乏信仰。

也因此,即便成長策略長期跑贏市場上的被動指數,許多機構客戶仍執意將配置重新平衡回價值投資陣營。

與成長投資的文獻貧瘠形成鮮明對比的是,價值投資擁有完整的知識傳統與經典著作,從巴菲特、芒格,到(塞斯)卡拉曼、(霍華德)馬克斯,源遠流長。價值投資甚至有一本「聖經」,或者說,至少有一本「舊約」——《聰明的投資者》。

我重新閱讀了本傑明·格雷厄姆的這部經典著作,並參考了傑森·茨威格(Jason Zweig)出色的註釋。毫無疑問,這是一本偉大的書,啓發了一代又一代傑出的投資者。

但我並不認爲它否定了成長投資的可能性。

相反,在當今經濟結構和企業形態發生深刻變化的背景下,它反而爲我們提供了另一種值得認真思考的解釋路徑。

格雷厄姆認爲,所謂「真正的成長股」,是指那些能在十年內實現每股收益翻倍的公司。但他也指出,這類公司往往因受到過度追捧而帶有明顯的投機色彩。因此他更傾向於投資那些規模較大、但市場關注較少的公司。

他提醒我們,成長股在市場下行時往往更容易遭遇重挫,即便是如日中天的IBM,也曾兩次經歷股價腰斬。

他最終得出的判斷是:「能夠實現長期、高速、持續增長的公司極爲稀少;同樣,最終完全失敗的大公司也不多。大多數企業的發展歷程都是起伏波動的。」

這幾句話,幾乎可以看作他對「均值回歸」信念的精煉表達,一個後來被奉爲投資圭臬的核心理念。

儘管如此,他還是重申了那句最著名的格言:「安全邊際」,甚至罕見地使用了全大寫字母,以強調其根本的重要性。

格雷厄姆投資理念的核心原則是什麼?

他在書中開篇便已清晰闡明:「我們的一項主要建議是:投資者應當專注於那些股價並未高於其有形資產價值太多的公司……採用這種穩健保守的策略,最終往往比那些令人興奮、卻充滿風險的高增長股票更靠譜。」

格雷厄姆並非紙上談兵。他總是以具體案例和長期數據爲支撐,論證有條不紊。他援引市場暴跌時的表現,指出成長型共同基金並未實現超額收益。

更關鍵的是,他自己長期優異的投資成績本身就是一種隱性的、有說服力的背書,儘管他從不炫耀。

然而,如果我們將時間線拉到過去十年,顯然現實已經偏離了格雷厄姆所觀察到的那個世界。

在這十年間,那些「不太受市場歡迎的大公司」並沒有帶來理想的投資回報;真正的超額收益,反而來自那些格雷厄姆或許會敬而遠之的「熱門甚至高風險」的成長股。

如果我們把時間拉得更長,再從個股維度審視,這一趨勢就更加明顯。

微軟是一個典型例子。

2008年,它的年收入爲600億美元,每股收益1.87美元,由史蒂夫·鮑爾默執掌,彼時陷入「增長停滯」的爭議漩渦,監管壓力沉重,收購$諾基亞 (NOK.US)$的轉型嘗試也以失敗告終。

但十年後的2018年,微軟實現營收1100億美元、每股收益3.88美元,並保持兩位數增長,堪稱逆境中實現穩定擴張的典範。

更重要的是,自1986年上市以來,微軟的淨利潤從2400萬美元增長至2018財年的302.7億美元,年複合增速達到24%,毛利率依然維持在30%以上。

這或許是現代企業史上最驚人的長期增長記錄之一。幾乎沒有人預見它能持續取得如此成功,更沒有多少人會在當年認真看待那些願意堅定押注它的投資者。

而正是這種極端的成功,值得我們深入理解與反思。

谷歌亦是如此。2008年,谷歌營收218億美元,淨利潤42億美元;到了2018年,其母公司Alphabet的營收達到1368億美元,淨利潤增長至307億美元。

它的商業邏輯其實並不複雜。正如巴菲特在2017年坦言:「我們本該足夠聰明去理解谷歌,但我們失職了。」

$奈飛 (NFLX.US)$(Netflix)和亞馬遜同樣是引人注目的案例。

格雷厄姆或許會對它們長期容忍虧損的商業模式嗤之以鼻。但如果我們將目光放在它們用戶數和收入的增長上,又該如何理解這種潛力與兌現之間的關係?

至於$阿里巴巴 (BABA.US)$、騰訊這樣的企業,從未真正符合「安全邊際」的標準,卻也無可否認地推動了技術、商業與社會結構的演進。

我要強調的是,我列舉這些案例,並非爲了回顧過去十年的成績單,而是想說明:在格雷厄姆所採用的時間尺度內,許多現實已經與他當年的判斷背道而馳。

這些現實,不是反例,而是理解今天發生了哪些深刻變化的起點。

格雷厄姆本人,以及他衆多卓越的追隨者,都是偉大的思想者與投資者。但如果他們的核心理念正在遭遇現實的挑戰,我們就有理由相信:世界的某些基本規則,或許真的在發生變化。

這種變化,正是理解未來投資方向時最不可忽視的關鍵一環,遠比回顧過去的業績更重要。

02、未來回報存在高度不確定性

在繼續深入討論之前,我們必須首先審視自身理解的侷限性。這一點極爲重要。

無論是格雷厄姆那種「雖然短期波動,但長期終將正確」的堅定信念,還是如今不少市場評論員和分析師更缺乏依據的信口斷言,我都認爲,我們有必要對所謂「投資結果的確定性」保持更深一層的懷疑。

這其實也是更嚴謹的科學和數學研究所逐步引導我們接近的方向。

試想,僅憑過去150年在少數幾個國家中發生的有限經驗,就妄圖推演出「市場運行的普遍規律」,這種做法在許多傑出學者眼中,幾乎荒唐可笑。

諾貝爾獎得主、聖塔菲研究所聯合創始人穆雷·蓋爾曼(Murray Gell-Mann)就曾多次強調,我們往往太輕易地將「已經發生的事」視作必然,彷彿它是唯一可能的結果。現實中的可能性,其實遠比我們願意承認的豐富。

他曾寫道:我們和我們所處的世界,更像是「歷史偶然性的凝固瞬間」。

他二十多年前舉的一個例子,今天聽來依然意味深長——

亨利八世之所以能繼承英格蘭王位,只是因爲他的哥哥亞瑟英年早逝,而亞瑟恰恰是一個性格完全不同的人。他還娶了凱瑟琳,一段婚姻後來深刻影響了英格蘭的宗教改革。

蓋爾曼諷刺道:這一連串歷史偶發事件,最後竟「導致了查爾斯王子和戴安娜的婚姻鬧劇」。若是在今天,他或許會接着說:這一切最終催生了英國脫歐。

還有一個例子,可能更具警示意義。

在「水牛比爾西部秀」中,安妮·歐克利因擅長用槍擊斷香菸而聞名,她常在臺上邀請觀衆上臺配合表演。大多數時候無人應戰,只好由她的丈夫假扮觀衆充場。

但在一次歐洲巡演中,一位勇敢的志願者站了出來。不巧的是,安妮前一晚在啤酒花園喝得酩酊大醉,面對突如其來的挑戰,她異常緊張。不過,憑藉高度的職業素養,她最終還是成功完成了表演。

這件事聽來平淡,卻隱藏着一個驚人的細節:那位志願者,正是年輕的德皇威廉二世(Kaiser Wilhelm),一個日後深刻影響世界命運的人物。

關於一戰的成因至今仍衆說紛紜,但很少有人否認威廉的侵略性和性格缺陷對戰爭爆發有重大影響。假如那一刻安妮手一抖,或者她喝的是酒精度更高的比利時啤酒而不是德國啤酒,世界歷史或許將截然不同。

這些偶發的歷史插曲本身或許微不足道,但它們揭示了金融與經濟理論中的根本問題。

我自己是在1987年10月19日那天,徹底放棄「可預測性」和「市場效率」這兩大信仰的。

那天$標普500指數 (.SPX.US)$在沒有任何重大消息的情況下暴跌了20%。這種巨變讓人難以再用傳統理論作出解釋。當然,每個人認清現實的路徑不同,但可以肯定的是,今天的市場(想想2008年)早已遠離古典均衡經濟學描繪的理性模樣。

我們生活的世界,是一個複雜的系統,不可預測、無法還原,甚至不總能解釋。

如梅蘭妮·米切爾(Melanie Mitchell)在《複雜性》一書中所言:資本市場的運行機制,就像人類免疫系統一樣陌生、難懂、令人迷惑。

又如蓋爾曼(Murray Gell-Mann)所說,那些帶着大腦和情緒「運動」的粒子——也就是我們每個人,組成了一個難以建模的世界。

現實中的結果,不過是無限可能性中的一個。

問題是,這「一次性凍結」的偶然結果,常常會在之後以難以想象的方式,重塑我們未來的軌跡。

正如足球解說員常說:「一個進球,改變整場比賽。」商業世界亦然。我們無法逆轉時間,無法控制偶然。

微軟的成功,可以從種種底層邏輯解釋,但它也深植於偶然。比如,IBM最初並未找比爾·蓋茨開發操作系統,而是被建議去聯繫一家名叫Digital Research的公司。然而,其創始人加里·基爾代爾(Gary Kildall)當時正沉迷熱氣球飛行,錯過了會面,IBM才轉而找了蓋茨。

比起亨利八世的婚姻,或微軟早期的商業選擇,我們當今所面對的市場環境更加複雜、路徑依賴性更強,也更不可預測。

僅僅承認「未來回報存在高度不確定性」,或許就已足夠重要。

格雷厄姆式的價值投資信條,以及微軟、谷歌等平台型公司的極端表現,都可能只是某段特定時期,諸多變量交織下的「近似隨機產物」。

我們不應將其誤認爲金融世界的永恒真理。

03、如何看待未來的圖景

但即便如此,如果我們希望推測未來可能的投資路徑,就必須理解全球經濟的底層結構變化。

這種理解,遠非「預測明年GDP或利率」那種短期博弈,而是需要思考未來十到二十年間可能發生的結構性變遷,以及其方向和幅度。

目前,市場常把「成長vs.價值」或「極端成長vs.合理成長(GARP)」的風格輪動視爲純粹的金融變量,忽略了其背後的經濟實質。

但從長期看,真正主導市場回報的,不是這些標籤,而是「系統性變革」與「相對穩定」之間的互相較量。

在一個趨於平穩、漸進發展的世界中,伯克希爾·哈撒韋式的模式更具優勢;在重複多於變革的時代,格雷厄姆式的「起伏與均值回歸」哲學是強有力的工具。

但如果這個世界正在劇烈轉型,那結論將截然不同。

熊彼特曾寫道:「幾乎所有資本主義社會中的經濟現象、困難與問題的核心,都是創新。」這句幾乎被視爲常識的判斷,至今依然有效。

看似持續上演的金融危機,其背後其實是信息技術帶來的結構性劇變。而其他行業則在全球化驅動下趨於穩定。

這也促成了關於「創新是否枯竭」的長期分歧:一邊是戈登式的悲觀主義,另一邊則是硅谷的技術樂觀派。

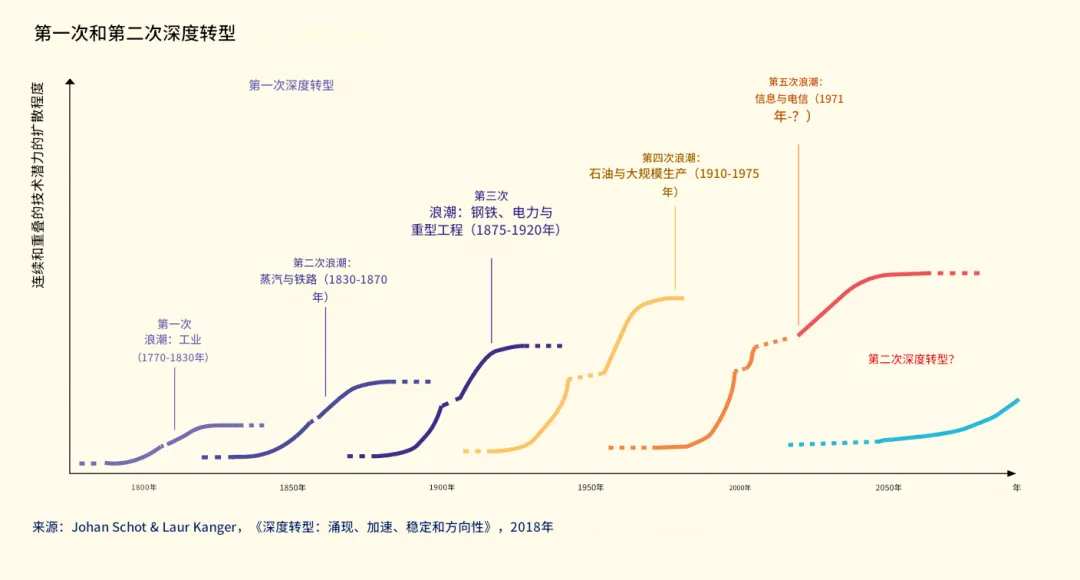

我們的判斷是:未來的變革將更爲劇烈,所帶來的衝擊也更具顛覆性。過去摧毀報業和DVD租賃的力量,將以更大規模席捲更多行業。

其實2018年就已釋放出許多預警信號。連傳統投行都開始反思:在化石能源衰落之際,石油企業的終值是否還能成立。

我們正進入一個「均值回歸」愈發無力、「創造性毀滅」成爲主旋律的時代。到2030年,戰後建立的經濟秩序可能已顯得陳舊不堪。

用熊彼特那句話作結再合適不過:「這場文明正在迅速衰落。我們可以爲此歡呼,或爲之哀嘆;但我們不能假裝它沒有發生。」

04、一個被徹底改造的世界?

如果這個世界已變得如此陌生,以至於我們無法用任何有效的方式來分析它,該怎麼辦?

這場轉型或許就像農業社會初次面對工業革命那樣,既深刻又無法還原。不僅遊戲規則全變了,就連經濟活動的定義也變得模糊不清。

在這種根本性不確定的背景下,繼續相信任何舊有的行爲模式將長期持續,並以此制定收益預期,都是危險的。尤其當我們試圖用「歷史波動率」這類量化工具來預測未來時,更是誤判風險的溫牀。

我們真正能做的,是不斷探索各種可能性。保有一顆開放、謙卑、但有準備的心,也許是最理智的應對方式。

另一種可行思路,是接受塔勒布(Nassim Taleb)提出的框架:構建一個「能暴露於黑天鵝」的投資組合,同時也承認這類事件不可預測、極爲罕見。

這樣做,雖逆傳統金融之道,卻更接近這個時代的本質。

當現代投資組合理論仍在主導學術與實務界,而背後的均衡假設屢遭現實打臉,我們的確該擔憂。

在我們的研究與合作項目中,我們試圖重新認識歷史在經濟研究中的重要性,一種具備全球視野、長時段、跨學科的歷史視角。

我們曾藉助伊恩·莫里斯(Ian Morris)的文明進化理論,也多次提及卡洛塔·佩雷斯(Carlotta Perez)及其《技術革命與金融資本》一書,來理解技術變革如何引發社會重構。

我們與蘇塞克斯大學的合作研究也表明,儘管產出了一堆複雜的圖表,最終其實指向一個簡單判斷:我們可能正處於一個新世界,甚至一個「新黃金時代」的起點。

佩雷斯本人對這種變革保持謹慎。她指出,這種轉型往往需藉助一次金融泡沫創造變革窗口,但「我們不會因爲需要一場泡沫,它就會如約而至」。她也強調,重大變革往往離不開政府幹預。

她或許說得沒錯。例如在中國,強政府主導下,某些變革正悄然推進。

在當前政治語境下,經歷了新自由主義和民粹主義兩次浪潮後,佩雷斯所強調的國家干預看似難以實現。但轉型的種子,也許早已悄然播下。

例如,加州人對電動車的熱情,雖與文化有關,但實質上是數十年前立法和激勵措施的延伸。歐洲在「柴油門」後推行禁燃計劃,也展現出制度對未來路徑的深刻影響。

頭條新聞常被特朗普、脫歐等吸走,但或許更深遠的變量,是「綠色議程」與氣候政策的制度滲透。未來,它甚至可能反過來重塑美國聯邦層面的政策邏輯。

05、股票回報的根本邏輯

如果說經濟與社會的結構性變革劃定了市場可能的邊界,那麼我們也都清楚,僅憑宏觀趨勢,並不足以帶來長期卓越的股價表現。

企業的收入與回報,最終取決於其能否維持持續的競爭優勢,以及其內部文化能否不斷演進與適應。

識別護城河的能力,正是巴菲特與芒格取得長期成功的關鍵。

然而,正如以「可度量風險」爲前提、假設世界遵循鐘形分佈的新古典宏觀經濟學,早已難以應對現實的複雜性;微觀經濟學的許多傳統理論基礎,也愈發難以解釋今日企業的成敗。

尤其是其中的核心假設之一——規模報酬遞減,在實際中正面臨前所未有的挑戰。

在許多主導型企業中,有形資產的重要性持續下降,託賓Q理論(Tobin’s Q,即企業市場價值與其重置成本之比,如果Q>1,說明市場估值高於資產成本,企業有動力投資擴張;若Q<1,則投資意願較低。)也越來越難以成立:資產負債表上那些價值巨大的公司,往往並無多少可衡量的實體資產;而反過來,許多擁有大量有形資產的企業卻難以形成持久優勢。

有趣的是,格雷厄姆強調的「不可預測性」這一思想,在一個意想不到的方向上得到了呼應。

近年來最具啓發性的著作之一,是傑弗裏·韋斯特(Geoffrey West)的《尺度:城市與公司中的生命與死亡法則》。

儘管他本人是聖塔菲研究所前所長,但他在書中的觀點卻是反直覺的:即使在高度複雜的系統中,依然存在某種可以被歸納與建模的規律,影響着組織的成長與衰退。

韋斯特提出了一個極具挑戰性的問題:「我們是否可以建立一種可量化、可預測的公司科學,用以理解企業如何成長、成熟,並最終走向終結?」

從他對大量公司與城市的研究來看,城市展現出強烈的「規模報酬遞增」特徵,即越大越具活力,許多關鍵指標呈「超線性擴展」;而公司則不然,其大多數運營指標呈「亞線性擴展」,更類似生物體的增長軌跡。

這意味着:公司並不具備無限增長的結構能力,它們最終會停滯,甚至消亡。

這正是格雷厄姆所言「世事無常」的另一種數學化表述。

韋斯特的結論也很直接:幾乎所有大型、成熟企業最終都會回歸至市場的平均增長水平。

然而,這一令人信服的宏觀趨勢,卻受到了我們前文所提及一些案例的挑戰。顯然,過去幾十年確實有一些公司實現了超線性擴張。

那麼,這些案例究竟只是偶然的「噪音」,還是某種更深層的結構性信號?

這個問題的答案,可能將決定未來幾十年「成長投資」與「價值投資」的界限與歸屬。

我們的回答是:我們沒有理由排除未來幾十年仍將出現更多「超線性擴張」的可能性,而這也意味着,極端投資回報的可能性依然存在。

至於原因,我們要回到韋斯特的一位長期合作者布萊恩·阿瑟(W. Brian Arthur)。

大約在微軟商業模式剛剛萌芽的時期,阿瑟就開始撰寫關於「回報性質變化」的文章。這絕非巧合——畢竟,微軟正是他研究中的經典案例之一。

06、關於規模報酬遞增

布萊恩·阿瑟的基本觀點與當時的主流經濟學背道而馳:如果某些企業存在「規模報酬遞增」現象,甚至形成「越大增長越快」的正反饋機制,那麼它們的長期價值當然值得重新估價。

換句話說,這類企業有可能展現出真正的「超線性增長」,從而對韋斯特模型構成挑戰,對「價值投資」的根本假設構成修正。

更進一步地看,這類企業的本質或許已經不同於傳統意義上的「公司」——它們更像是「城市」,是一個個生態系統的中樞節點,其優勢源自網絡效應、平台地位和路徑鎖定,而非「護城河」或資產價值。

這並非後見之明。

早在1939年,經濟學家約翰·希克斯(John Hicks)就曾警告:「一旦承認規模報酬遞增的存在,整個經濟理論體系都將面臨崩塌。」

正因如此,這一概念不僅顛覆學術邏輯,也動搖了市場行爲者的基本策略。

布萊恩·阿瑟對此的總結堪稱經典:

“我們不妨將經濟世界劃分爲兩種體系:一種是以資源爲主的大規模生產型經濟,其產品本質是資源的凝結體,只有少量知識參與,遵循馬歇爾式的報酬遞減原則;

另一種則是以知識爲主導的智能型經濟,其產品是知識的凝結體,僅需極少資源,而增長機制是報酬遞增。”

從這兩個體系出發,若期待它們在資本市場中表現出相似的規律,顯然是不現實的。

我們與布萊恩·阿瑟的多次交流,以及他近年的研究與寫作,均表明:他堅信「報酬遞增」體系正在變得愈發強大。

這一趨勢雖然在市場中已有所顯現,但從實踐者的角度看,其帶來的投資策略重構遠未真正完成。

07、不光講理論,還需要例子

格雷厄姆的寫作天賦之一,是他以簡潔而犀利的方式,通過對公司對比展開闡述。比如,《聰明的投資者》第十三章即「四家上市公司的比較」(ELTRA、Emery Air、Emhart和Emerson Electric,只有最後一家仍以獨立實體存在);第十七章則舉出「四個極具啓發意義的案例」;第十八章乾脆是「八組公司的比較」。

後來的傑森·茨威格也曾用現代例子致敬這種寫作方式。

我無法複製格雷厄姆那種風格,也無法列出那麼多公司,但可以嘗試以簡潔方式呈現一個對比練習。目的不是要宣講成長投資,而是希望說明企業回報的結構,其收益與風險,或許反映出過去三十五年來經濟結構的深層轉變。

可口可樂

選擇可口可樂作爲例子,是再自然不過的決定。幾十年來,它一直是伯克希爾·哈撒韋投資組合中的核心資產。而且,它也是查理·芒格對投資遠見所做的一次經典闡述的中心案例。

芒格當時是這樣開場的:「想象現在是1884年1月,地點在佐治亞州亞特蘭大……你和另外二十人被邀請提出一個商業計劃,要把200萬美元的投資,在2034年變成一家市值2萬億美元的公司。」

芒格在1996年勾勒了他對可口可樂的投資設想,只依賴幾個簡單的原則和更簡單的數學推演。這個推算,其實就是我們今天所說的「可服務市場總量」(TAM)。

他一如既往地反向思考:若要在2034年成爲一家市值2萬億美元的企業,全球人口(預計80億)每天要攝入64盎司水;如果其中四分之一來自更潔淨、更美味的飲料,而你的公司能佔據一半份額,那麼市場將達到2.92萬億份8盎司飲品。

如果每份淨賺4美分,到2034年就能實現1170億美元的利潤,並仍有增長空間。

要實現這一切,還需要現實中的激勵機制與心理驅動力相互疊加,形成芒格所說的「lollapalooza效應」——動因與回報的指數級增強。

這種方法確實幫助可口可樂建立起了一家偉大的公司,也爲伯克希爾帶來了長期的豐厚回報。但問題是:它真的能在2034年實現2萬億美元的目標嗎?

早在上世紀90年代末,可口可樂的市值就已超過1750億美元,若將分紅再投資考慮在內,芒格的目標雖然雄心勃勃,但並非毫無可能。

然而,在過去20年中,其股權價值累計僅增長了約12%。離2萬億,依然遙不可及。

這只是估值過高所付出的代價嗎?

畢竟,格雷厄姆雖深知長期現金流才是估值核心,但在操作中仍採用市盈率(PE)來捕捉股票價值,對任何高於20倍的估值始終持懷疑態度。

截至2018年底,可口可樂的市盈率約爲23倍,市場預計其長期增長爲6%–8%。同時,其市淨率也已進入兩位數,格雷厄姆恐怕對此也不會欣賞。

無論它是否仍算得上經典的價值股,更值得擔憂的是:曾支撐可口可樂的「lollapalooza效應」,如今似乎正在反轉。它在1884年代表了「財富、健康與現代性」的象徵,而到了2019年,這一象徵已明顯褪色。

可口可樂在其10-K報告中的風險披露寫道:「肥胖與其他健康相關問題可能導致需求下降」;「關於某些成分潛在健康危害的公共討論,也可能導致需求下降」。

因此,公司開始向瓶裝水、果汁、甚至Costa咖啡等多元業務轉型,這某種程度上反映了它對自身原有願景信心的動搖。

就我個人來看,這裏更可能孕育的是一種「負向lollapalooza效應」。

Facebook

相比之下的Facebook(如今的Meta),我們看到的則是一家典型的高增長公司。

Facebook直到最近還被貼上「動量股」標籤,是「FAANG」的首字母之一。只要一個公司出現在吉姆·克萊默(Jim Cramer)創造的縮寫中,對格雷厄姆而言,就足以讓他打個寒顫。

但如果暫時撇開這些標籤,我們是否可以像格雷厄姆在《聰明的投資者》中對公司進行配對比較那樣,冷靜地比較Facebook與可口可樂,看看哪一個更符合價值投資標準,哪一個更值得長揸?

Facebook於2012年5月18日上市,發行價爲每股38美元,彼時靜態市盈率高達88倍。當天股價一度升至45美元,市值超過1000億美元。

那麼到了2019年2月初,情況如何?Facebook當時的歷史市盈率約爲22倍,納斯達克預測其未來五年年均增長率爲15%–25%。

如果我們跳出PE視角,嘗試進行更長期的比較,不確定性自然會上升。但格雷厄姆曾提出一箇中期估值公式,用於評估企業的合理價值(雖然他本人後來也對其適用性有所保留)。

在這裏只作爲比較工具,無妨借用:估值=當前(或正常)盈利×(8.5+2×預期增長率)

套用該公式,我們可以反推出市場對兩家公司的隱含增長預期。

以可口可樂爲例,其對應的增長率約爲7.5%;而Facebook的隱含增長率竟然還略低於此,不足7%。這與市場普遍預測的15%–25%有明顯落差,從這個角度看,Facebook似乎反而被「低估」了。

當然,這種推算可能只是強化了我的懷疑主義傾向。但有一點值得注意:可口可樂在當年年終業績指引中已表示,2019年利潤預計將持平。

格雷厄姆如果在世,會如何看待這些現象?

他或許會堅持認爲Facebook不過是短期熱潮,市場過度追捧高增長的幻影。但是否也可能正好相反?

兩家公司誰更依賴「成癮機制」,或許並不好判斷。若按格雷厄姆最重視的「安全邊際」原則來看,Facebook實際上可能更符合他的投資理念。

那麼,誰才是真正的「價值股」?誰又更具吸引力?

正如喬治·奧威爾在《動物農莊》中所寫:「最終你幾乎無法分辨,誰是人,誰是獸。」

08、不容忽視的潛在上漲邊際

但讓我們稍作停頓,嘗試將此前關於系統性經濟複雜性的討論重新帶入股市分析中。它們提醒我們:我們無法確知未來十年的盈利增長,更別說更遠的時間了。但承認這種深度的不確定性,並不意味着我們無法得出任何結論。

我們仍然可以構建不同的情景設想,納入「非對稱高回報」的可能性。甚至,我們可以在更開放地接納懷疑的前提下,爲這些可能的未來分配不同的概率。

這種方法能幫助我們形成某種「受過訓練的判斷」:即在某些情境下,上行空間是否遠遠超過下行風險。

我必須承認,相比於經典的「安全邊際」,我對「潛在上漲邊際」更爲着迷。

這種非對稱的結構權衡,對可口可樂和Facebook同樣適用,也能重新打開成長與價值之爭的討論。

我並不確信,今天還有哪家公司可以聲稱自己在資本市場上具備毫無虧損可能的屬性。事實上,在這兩家公司中,資本受損的風險都無法完全排除。

我們也知道,無論是可口可樂還是Facebook,它們的產品都接近「成癮」邊界。這種屬性既是護城河,也可能成爲脆弱點。畢竟,從某些角度看,消費者停止使用這些產品,也許反而是更健康的選擇。

但如果從另一個角度思考:哪家公司擁有更大的潛在上行空間?

即便不考慮更低的初始估值和更高的回報率,構建一個對Facebook更有吸引力的情境故事,或者相關貼現現金流模型(DCF),也比對可口可樂要容易得多。

換句話說:Instagram和WhatsApp無論從競爭優勢還是增長潛力來看,都遠強於達沙尼瓶裝水(Dasani)和Costa咖啡。

09、汽車行業的例子

沒有哪個行業在投資爭論中像汽車行業這樣頻繁登場。

爲何如此,我自己也感到困惑,畢竟我對汽車這類產品並無特別偏好。過去一年中,爭議達到了沸點——除了傳統的汽車股分析外,電動車的崛起、以及圍繞特斯拉的具體爭論,也使這一行業變得格外情緒化。

在如此巨大的噪音中,格雷厄姆式的「公司配對比較」方法,也許能爲我們提供一個更冷靜的反思視角。

在這個行業裏,我們更適合以一個較寬的樣本集去理解其完整光譜——從價值股到品牌股,再到顛覆型企業。

因此,這裏我選取了五家公司,橫跨整個汽車行業與股市類型光譜:

通用汽車

通用汽車的第一輪生命週期,即便以2009年破產告終,依然創造了巨大的股東價值。Bessembinder的研究表明,自1926年以來,它是美股歷史上第八大「財富創造者」。

如今「新通用」保留了很多舊有基因,同時擺脫了長期以來「管理無能」的負面印象。

瑪麗·芭拉(Mary Barra)領導下的管理層頗受尊重,公司在電動車與自動駕駛上持續投入,提出了「零事故、零排放、零擁堵」的品牌願景。

2018年,通用共售出838萬輛汽車,實現自由現金流44億美元,每股收益爲5.72美元。

根據格雷厄姆的估值公式,當前市場對通用的定價似乎反映出未來回報將略有下滑(儘管分析師預測其年均增長約爲8.5%)。換句話說,如果你相信它的業績波動可以控制在「有起有落」的區間內,通用仍然符合價值投資的基本邏輯。

寶馬

寶馬可能是德國最受尊敬的汽車品牌,無論是消費者認知還是分析師評價都極高。其駕駛體驗備受推崇,財務運營也一貫穩健。

但即便如此,寶馬今天也已落入「被低估藍籌股」之列。

自2015年股價高點(約120歐元)以來,股價一路下滑至70–75歐元區間。良好口碑,並未轉化爲投資回報。

2017年,寶馬售出約250萬輛汽車,自由現金流44.6億歐元(約51億美元)。2018年前三季度,自由現金流同比下降25%。汽車行業對現金流的重視遠高於利潤,目前寶馬估值僅爲2018年預估收益的6.5倍。

造成利潤壓力的原因不勝枚舉:柴油排放法規收緊、加州市場份額下滑、中國需求疲軟等。

市盈率與自由現金流倍數的同步下降,意味着按照格雷厄姆公式,市場預期寶馬未來五年將進入負增長區間。這一判斷,或許反映了投資者對行業結構變化的廣泛焦慮。

法拉利

如果你認爲汽車行業必須依賴大規模產能,且註定難以獲取超過資本成本的利潤,那麼法拉利是一個反例。

2018年,法拉利只賣出了9,251輛車,卻實現了4.05億歐元(4.63億美元)的自由現金流,同比增長23.5%。

這意味着:法拉利每輛車所帶來的自由現金流爲43,779歐元,是通用汽車單位產量現金流的10倍以上,而產量卻只有它的千分之一。

以110歐元的股價計,格雷厄姆公式顯示市場預期其未來7–10年可保持年化12.5%的收益增長。雖然當前分析師普遍只預測5年期增長,但法拉利的預期增長顯然優於行業。

許多觀察者認爲,法拉利應當被視爲奢侈品牌,而非汽車製造商。但董事長、阿涅利家族繼承人約翰·埃爾坎(John Elkann)不同意。他強調:若法拉利無法站在汽車科技前沿,品牌與懷舊情結都無法支撐其長期成功。

如果法拉利當前的高回報具備可持續性,那麼這是一家極其出色的企業。

而我們應當時刻警惕輕易賣出這樣的公司,正如菲利普·費雪(Philip Fisher)所說:「最適合賣出的時機,幾乎永遠不會到來。」

特斯拉

若以格雷厄姆的方式、依賴簡單財務數據評估特斯拉,似乎更具挑戰。

畢竟,很少有公司像它那樣激發如此高漲的市場情緒:創始人、空頭、支持者與批評者交織其中,討論頻率極高,情緒張力極強。

那我們先看看基本面數據。

特斯拉在2018年全年錄得自由現金流淨流出237萬美元。但這背後是兩個截然相反的半年構成的:上半年淨流出17.935億美元,而下半年則淨流入17.91億美元。

如此劇烈的反差,顯然是Model 3產能爬坡終於奏效的結果。但未來的現金流模式是否可持續,仍有爭議。

當然,我們很容易把下半年的表現視作一個「領先信號」,預示着未來的改善趨勢,但若以格雷厄姆那種對樂觀預期極度謹慎的標準來看,這種判斷顯得過於武斷。

可以肯定的是:若要真正評估特斯拉的價值,我們必須引入更多面向未來的情景設想。這個問題,我會在下一個例子之後繼續討論。

蔚來

儘管圍繞特斯拉的爭議不斷,但其投資邏輯其實相當簡單:它在美歐電動車市場中幾乎沒有真正的對手,純電市場基本處於領先地位。在時間維度上,它可能領先其他企業六至七年。

如果你確信電動車的吸引力與經濟性,那麼投資特斯拉的理由就不難理解。

蔚來則完全不同。

中國電動車製造商接近500家,整個市場處於一種極度混亂、充滿狂熱的早期階段,很像美國早年汽車產業在亨利·福特與通用崛起之前的狀態。

蔚來目前並不是中國市場的領導者,傳統領導者是$比亞迪 (002594.SZ)$;蔚來也沒有明顯的技術優勢,大部分運營還外包給第三方。

蔚來沒有接近盈利的前景,自由現金流爲負。這一點沒有太大爭議——格雷厄姆若還在世,是斷然不會投資這家公司。

10、對汽車股的整體判斷

現在,我們嘗試將前文的分析整合起來,如果你是一位公允的價值投資者或成長投資者,面對這五家汽車公司,應如何判斷?

不管我如何努力,都很難構建出一種合理的「均值回歸」理論,既能解釋過去的走勢,也能作爲預測未來的有效依據。

這不僅適用於企業基本面,也適用於它們的股價表現。

或許這不符合數學家對「均值回歸」的嚴格定義,但我猜,在汽車行業中最常見的通俗版本大概是這樣的:每輛車的利潤「最終必須回歸常態」。

這也是我此前刻意強調各家公司銷量數據的原因。

這種邏輯常被用於質疑特斯拉——認爲它在2018年只賣了24.5萬輛車,「怎麼可能值那麼多」?又怎能與通用、福特,甚至豐田相提並論?

但奇怪的是,那些自信滿滿、廣受尊崇的汽車行業分析師,卻很難想象寶馬的高估值和溢價回報會發生改變,在他們眼中,那些優勢是永久而神聖的。

而對於法拉利,人們乾脆拒絕將其納入「汽車公司」範疇,彷彿它天然不屬於這個行業。

問題在於:這個行業的根本特徵,從來不是均值回歸,而是深度的週期性不確定性,以及如今愈發頻繁的突變與結構轉向。

這讓我想起「火雞的寓言」:

每天,火雞看到農夫走近,按時獲得食物,生活一成不變。看起來就像一隻完美的股票:穩定分紅、波動極低、幾乎沒有風險。

直到有一天,農夫把它宰了。

這與通用汽車的故事並不遙遠。自1908年創立至2009年破產,通用歷經金融風暴、財富更替與世界大戰,依然長期繁榮。即使最終破產,它仍是美股歷史上「爲股東創造回報最多的公司」之一。

如果你從1926年起一直持有它,你所在的機構大概率滿意;但如果你在2008年買入,可能就沒有那麼幸運了。

換句話說,所謂「回歸均值」的邏輯,在這裏根本不適用。

那我們應當如何應對?是否存在穿越迷霧的方法?

我認爲有。但前提是:我們必須重新思考許多傳統信條。

汽車行業的劇烈波動告訴我們,試圖用單一路徑預測未來,幾乎是一種幻想。我們所面對的,是一場「存在性的懷疑」:相信未來只有一種走勢、只存在一個增長率、只需套入一個貼現模型——這一切都過於簡化。

這種挑戰在比較可口可樂與Facebook時已顯現,而在汽車行業中,則更爲嚴峻。

我們需要的是多個可想象的未來,從最理想的情境一直延伸到最糟糕的「火雞終局」。

帶着足夠的謙遜,我們應當爲這些情境分配概率,並隨着現實演化持續更新評估。在此基礎上,我們也應擴大「極端假設」的邊界,遠遠超出傳統分析師所設定的安全範圍。

這並不是「樂觀vs悲觀」的二元框架。在設想上行情境時,確實應當將重點放在「創造力」而非「分析能力」上。

我們再次回到了查理·芒格與1884年的亞特蘭大,那個尚未被定義的未來世界,從來不是靠精密計算誕生的。

反過來看,對下行情境,我們應當默認:破產是每家公司永遠存在的可能性。除非你有極其充足的理由,否則不應輕易否定它。

這種前提,帶來一種冷靜與清醒,它迫使我們放棄對「安全邊際」的幻想,因爲你不可能既要求絕對安全,又指望獲得真正的投資回報。

但也正是在不安全中,才可能孕育出真正意義上的上行空間。

如果我們用這種方法來看待汽車類股票,我認爲會得出一個更爲現實的判斷,也更有可能帶來良好的投資回報,尤其是在將其置於整體投資組合中而非孤立分析的前提下。

爲此,我們不妨具體考察特斯拉與蔚來在回報譜系上的位置。

讓我始終感到意外的是:爲特斯拉構建一個遠高於當前市值的合理路徑,並不困難。與我們研究的大多數投資標的相比,它所需的想象力反而更少。

原因或許在於,特斯拉只需要在已有市場中贏得份額,就可能帶來極具爆發力的增長;而許多互聯網平台型企業,則必須先創造一個全新的世界。

當然,我們也不能排除特斯拉大幅下跌、甚至破產的可能性。哪怕六個月前,做出這種判斷仍屬合理。如今,股價下跌75%的可能性依然存在。

但問題在於:這不正是我們應當歡迎的機會結構嗎?一種「高度傾斜、非對稱、令人敬畏」的回報分佈。

這,就是以不合理價格買入成長。

我們可以從Model 3開始構建這個上行情境:

假設年銷量達到150萬輛,這個數字在當前豪華車市場的基礎上已具有現實可能性,尤其在需求衝擊出現後,類似iPhone替代諾基亞的拐點情境。

考慮到Model 3的平均售價遠高於入門價3.5萬美元,年收入達到750億美元並不誇張。

當前經營利潤率爲5.8%,但長期目標接近兩位數,甚至毛利率目標達30%。鑑於特斯拉在電池、供應鏈、技術與數據控制上的垂直整合優勢,其盈利能力可能維持在高位。

現在,我們不是在預測中樞預期,而是在刻畫可能的上限空間。假設經營利潤率爲20%,淨利潤率爲16%,則年淨利潤爲120億美元;如果資本開支主要爲維持性支出,自由現金流大致相當。

以3%的自由現金流收益率(參考法拉利爲2.5%)計,五年後合理市值爲4000億美元。

這類情境的發生概率有多大?

它並非主流預期,但也遠非天方夜譚。在這個時間尺度下,特斯拉的護城河看起來穩固,客戶黏性與滿意度亦具支撐力。即使保守估計,我們也可以賦予其20%的概率權重。

更重要的是,Model 3並非唯一增長引擎:Model Y面向更廣市場,售價空間更高;Tesla Semi(卡車)即將發佈,打開商用車入口;Tesla 艾能聚在更強的執行力下正逐步釋放潛能;自動駕駛與軟件升級商業化仍在推進中。

最不確定、但潛在回報最大的路徑,是完全自動駕駛。

特斯拉選擇的路徑雖非主流,但其成功概率已從「幾乎爲零」上升至「仍不太可能」。而一旦實現,帶來的價值,幾乎無法量化。

正如馬斯克六年前對我們所說:「特斯拉成爲全球最大公司,可能性雖小,但正在上升。」

今天聽來,這句話已不再顯得荒唐。

當然,這一切仍無法構成確定性。

與特斯拉相比,蔚來的未來更難預測。我們必須坦承,在所有可能情境中,有相當大的概率是:這家公司最終股價歸零,或接近歸零。

爲了避免落入細節困境,不妨直接呈現我們設定的估值區間邊界:

30%概率:價值歸零;5%概率:實現65倍回報。

這是一個典型的「極端之地」,如塔勒布所言。在這種世界中,「安全邊際」一詞顯得荒謬無比,而「均值」更是無從談起。

唯一重要的,是路徑依賴之下、誘人的「非對稱回報」。

當然,在穿越這些深淵之前,蔚來只應在你的多元化投資組合中佔據極小比例。但我們認爲,其領導團隊的遠見與戰略膽識,的確構成了某種可能性。

我最想強調的核心觀點是:在特斯拉與蔚來身上,儘管未來充滿挑戰、路徑多樣、遠無確定性,但「概率加權的上行空間」真實存在,且極具吸引力。

相比之下,寶馬與通用的情形則截然不同。前者即便在電動車轉型中成功生存下來,最理想的情況也只是「回到舊有估值」,而非帶來組合中成倍擴張的超額收益。

至於通用,其股價的任何持續上漲,幾乎都要依賴於「電動化與自動化」戰略的轉型成功。而我們都清楚,讓一家百年老廠完成如此根本性的自我重塑,遠比創建一家新公司更爲艱難。

11、股東積極主義的原則與思維方式

事實上,本傑明·格雷厄姆曾在著作中表達過對公司治理的失望:

「自1934年以來,我們就一直在寫作中呼籲股東對管理層應採取更有智慧、更積極的態度……但公衆股東真的能通過支持改善管理和政策的倡議來幫助自己,這種想法已經證明太過堂吉訶德式,實在不值得在本書中再多費筆墨。」

如傑森·茨威格指出的那樣,這段話並非修辭插曲,而是格雷厄姆在現實幻滅後的坦率總結。在後續版本中,這部分內容被刪減了四分之三;他唯一保留希望的,是對「敵意收購」浪潮的期盼。

那麼今天呢?是否股東在現實中仍舊無力?是否一切仍如格雷厄姆當年所言?

我不這樣看。事實上,今天的公司治理生態已經發生了結構性變化,至少有三個方面表現尤爲顯著:

一是機構投資的崛起。這一變化深刻塑造了治理文化。對業績的季度化期待、對持續增長的焦慮、對穩定分紅的執念,透過一輪又一輪的調研、投票、會議、窗口指導,形成了一種持續而系統性的壓力。

這已不再是疏於監督,反而演變爲制度化的短視。

二是激進對沖基金的興起。從J.C.Penney、西爾斯到索尼、雀巢、巴克萊,幾乎所有大公司都曾成爲目標。2018年上半年,全球就有145起維權行動、136家公司被捲入,僅Elliott一家的發起戰役就高達17起。

其中許多已遠超傳統空頭行爲的淨化功能,演變成短期化壓力的放大器。

三是治理團隊的擴張。無論是資產管理機構還是治理顧問公司,配備公司治理團隊幾乎成了標配。他們的出現本意是推動長期治理質量,但若落入錯誤邏輯之中,反而成爲一種新型官僚化的力量。他們相信一套統一政策(最好是手冊,最壞是規則)可以適用於任何企業。

這種規範驅動的治理風格,在執行上往往重細節、輕原則,與真正負責任的治理理念背道而馳。

將一刀切的治理模板強加於全球範圍、發展階段與企業文化各異的公司,無疑是一種荒謬。

我並非在抱怨,而是在嘗試回應。

我想爲另一種方式辯護:在一個充滿複雜性、不確定性與路徑依賴的世界中,少量清晰原則遠比一整套繁複規定更有效。這一點,本質上也是競爭優勢的表現形式。

如約翰·凱伊(John Kay)在25年前所言:「企業戰略的本質,是其內部能力與外部關係之間的匹配。」

而他最近也補充道:「胡蘿蔔與大棒當然有用。但當你面對的不是驢子,而是在不確定性下運作的才俊時,這兩樣工具就顯得不夠用了。」

對於我們這些支持高成長企業的投資人而言,這種判斷尤爲重要。我們選擇的企業,更像是一匹匹敏銳而傑出的賽馬,而非可以輕易驅動的驢子。

在一個充滿機遇但缺乏清晰路徑的時代,自上而下指令式的治理,往往是最糟糕的方案。

那麼我們能做什麼?

我認爲,最重要的是確立一個首要原則,並輔以三種思維方式。

這條原則是:我們應鼓勵企業將全部努力聚焦於一個質性的終極目標,即構築長期競爭優勢,而非追逐短期財務指標。只要企業以此爲導向,並以理性、剋制的方式推進,我們就會是堅定的支持者。

這也意味着,企業必須建立並強化自己的獨特性,而不是機械迎合市場所定義的最佳實踐。真正的競爭優勢,不可能源自一套通用模板的執行,而只能出現在與衆不同的能力結構與文化塑造中。

與此相配的三種思維方式,也是我們投資理念的具體體現:

第一,我們是長期投資者,因此我們也希望企業文化具有長期性。很多時候,這種文化能否建立,取決於企業是否擁有一位既有願景、又有地位保障的領導者。

第二,即便最優秀的公司,也必然會經歷低谷。對我們而言,當「13個糟糕的星期」來臨時,我們更傾向於給予理解而非懲罰。因爲我們知道,那遲早會來。

第三,如果我們理解企業面對的潛在機會,並認爲其可能回報足以覆蓋風險,那麼,即便最終失敗,我們也願意爲這種努力鼓掌。

簡而言之,我們希望重新奪回「股東積極主義」的定義權,不僅是爲成長型企業發聲,更是對抗破壞性對沖基金與生硬治理模板的另一種倡議。

12、成長與價值的分歧並沒有那麼大

在這段旅程的尾聲,我內心依然充滿矛盾。但我越來越傾向於相信:本傑明·格雷厄姆筆下那個精彩而穩定的投資世界,已經難以回歸。

這並不是因爲他的理論出了錯,而恰恰是因爲他和追隨者太過成功。

正如查理·芒格在95歲時的那句調侃:

「如今有一群格雷厄姆派基金經理,就像一群鱈魚漁夫,在海里的鱈魚早已捕光之後,仍執着在同一片海域撒網。他們已經抓不到什麼了,但還在釣。」

但問題不僅是「價值投資水域」被過度捕撈,更根本的是,現實已經發生了深刻的結構性變化。

在過去幾十年,一批偉大的成長型公司打破了格雷厄姆曾提出的邏輯懷疑,推翻了「均值回歸」的信條。這些公司不僅長期存續,並且在極大規模下仍能實現持續增長。

這不只是觀點,而是被數據所支持的統計事實。

它們的存在,已經重塑了整個市場的收益分佈,甚至動搖了「均值」這一概念本身的分析價值。

今天,均值與中位數之間的差距之大,迫使我們重新思考整個分佈曲線的結構。

我們第一次真正有機會重新理解這一切,是在30多年前微軟崛起的那個時刻。但諷刺的是,整個投資行業的認知調整極爲緩慢。

我們或許能在幾秒鐘內響應業績數字,卻花了幾十年也未能更新我們的世界觀。

但「成長型黑天鵝」的存在,其實完全可以被納入一個更具結構性的方法框架,用來重新思考我們的公司與經濟世界。

如果我們承認自己正處在一個由技術、知識與網絡效應驅動,結構複雜且路徑依賴性極強的經濟系統之中,那麼我們也應預期,會有少數幸運的異類企業不斷打破傳統質疑,帶來極具非對稱性的回報。

在這樣的世界裏,布萊恩·阿瑟提出的「規模報酬遞增」理論,或許正是理解現代市場最關鍵的思維工具。而且,它所解釋的現象,在整個投資宇宙中的比重還在逐年擴大。

換句話說,是時候讓那些仍困於「現代投資組合理論」和「均衡經濟學」模型的人,停止把自己視爲理性與科學的代言人了。他們或許需要更多的謙遜,也該讀點不一樣的書。

格雷厄姆式的世界在某些領域仍然奏效,但這些區域,正在一年一年地縮小。

對未來該如何看待?

我們有充分理由相信:由知識、技術與網絡效應驅動的經濟體量,將在整體中持續上升。這一趨勢背後的關鍵推手之一,正是對數據的獲取能力正變得越來越重要。

正如科技高管、人工智能專家李開復所指出的:「再優秀的數據科學家,也打不過手裏數據更多的平庸對手。」

這正是「規模報酬遞增」邏輯的極致體現,在這樣的市場中,先行者不僅領先,而且越跑越快。

但在股票市場中,我們確實應保持幾項警惕。

首先,雖然市場上多數參與者與資產配置人一如既往地不相信成長投資的正當性,我們也爲此付出過代價,但事實上,成長投資已經在市場中主導多年。

我們真正應當擔憂的,並非均值回歸,而是市場預見性:一旦成長邏輯真正被整個投資行業廣泛接納,那才是股市真正的「三月之厄」。但目前來看,這一天仍遙遙無期。

第二,公開股票市場對高資本支出、高不確定性的企業,正變得越來越不友好。下一代創業者可能根本不願意接受上市後的重重壓力。畢竟,如今風險投資充裕,容忍期更長,那他們又爲何要自討苦吃?

這正是問題的核心:很多真正的平台級成長公司,在尚未盈利、甚至尚未上市前,就已具備了「遞增回報結構」。而傳統的價值策略,甚至指數基金,也無法捕捉這種早期的價值創造。

風險投資的替代路徑,在理解股票回報結構時同樣具有重要意義。

越來越多的研究表明:上市股票的收益結構更接近風險投資,而非格雷厄姆所構想的那種「穩定年複利」。

這意味着,一次成功所帶來的價值,遠遠超過數次失敗帶來的損失。這對於價值投資的傳統而言,確實是一種挑戰。

格雷厄姆的經典格言依然朗朗在耳:「第一條,不要虧錢。第二條,別忘了第一條。」但從真正的投資組合角度來看,這或許並不是最明智的策略。

最後,我們還必須承認一個令人不安的相似性,它與我們前文所討論的「自我強化、路徑依賴、繼而不可逆的增長趨勢」如出一轍,那就是氣候變化的邏輯結構。

氣候變化同樣呈現出一種極端的路徑依賴性與不可逆性,而其對全球經濟所可能造成的影響,大到幾乎無法想象。

在這種背景下,價值與成長的爭論,也許就像中世紀神學家爭論「有多少天使可以站在針尖上」一樣,終究顯得微不足道。

但在這場關於「成長vs價值」的喧囂爭論之下,我們依然可以從價值投資的許多優秀傳統中汲取營養。

它在理念的表達上更具深度,對投資的道德目標與實踐意義也有更好的定義。

它強調耐心,這是投資中極爲可貴的一種品質。

只要我們能避開對「低市盈率」「低市淨率」這類可疑指標的執迷,避免用「均值回歸」去否定那些數十年持續優異的公司業績,那麼,我們其實並沒有站在對立面。

如果我也能像芒格那樣,講出一個關於1884年可口可樂的成長故事,我會感到非常欣慰。因爲那不正是一種更高級的長期成長邏輯嗎?

它依靠的不是分析,而是想象力;它講述了爲何長期回報不會回歸均值,爲什麼不應被資產倍數所限制;它思考了創始人和管理層該做什麼、不該做什麼;它承認不確定性,卻仍然擁抱一個龐大可服務市場的可能性。

或許,我們之間的分歧,從來沒有看上去那麼大。

![]() 富途牛牛【機會頁】已上線名人持倉機會組合追蹤!多個名人持倉任你揀,一鍵緊跟大佬佈局,精準鎖定優質標的,投資更有底氣!

富途牛牛【機會頁】已上線名人持倉機會組合追蹤!多個名人持倉任你揀,一鍵緊跟大佬佈局,精準鎖定優質標的,投資更有底氣!

編輯/rice